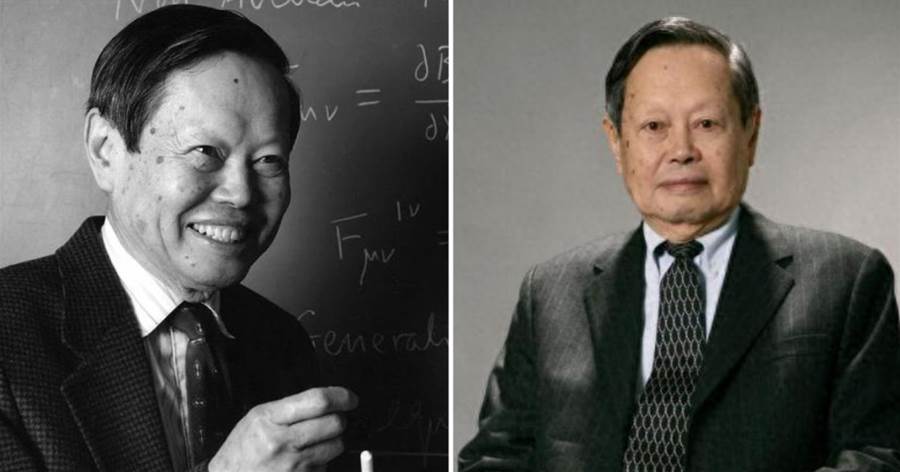

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者,中國科學院院士,清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103歲。

楊振寧生平

楊振寧,1922年出生于安徽省合肥縣(現肥西縣),字伯瓌,理論物理學家,中國科學院院士,美國國家科學院外籍院士,英國皇家學會外籍院士,香港科學院榮譽院士,俄羅斯科學院院士,諾貝爾物理學獎獲得者,香港中文大學理論物理研究所所長、博文講座教授,清華大學高等研究院名譽院長、教授,紐約州立大學石溪分校榮休教授。

主要研究方向包括:粒子物理、場論、統計物理和凝聚態物理。

與米爾斯提出的「楊-米爾斯規范場論」,奠定了後來粒子物理標準模型的基礎,被認為是現代物理學的基石之一,是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對論相媲美的最重要的基礎物理理論之一。與李政道合作提出弱相互作用中宇稱不守恒的革命性思想,并獲得1957年諾貝爾物理學獎。發現了一維量子多體問題的關鍵方程式「楊-巴克斯特方程」,開辟了統計物理和量子群等物理和數學研究的新方向。

除諾貝爾獎外,曾獲拉姆福德獎、美國國家科學獎章、本杰明·富蘭克林獎章、科學成就鮑爾獎、阿爾伯特·愛因斯坦獎章、玻戈留玻夫獎、拉爾斯·昂薩格獎、費薩爾國王國際科學獎和首屆中國國際科技合作獎、求是終身成就獎等。是美國國家科學院、美國藝術與科學院、俄羅斯科學院、英國皇家學會、日本學士院等十余個國家和地區學術機構的外籍院士或名譽院士。1997年,由中國科學院紫金山天文台發現的一顆國際編號為3421號的小行星,正式命名為「楊振寧星」。著有《楊振寧論文選集》《楊振寧文集》《曙光集》《晨曦集》等。發表論文約300篇。

35歲獲諾獎,曾與愛因斯坦做同事

因父親楊武之被聘為清華大學數學系教授,1929年,楊振寧隨父母北上,搬進清華園。

1933年到1937年,楊振寧在北平崇德中學念了四年書,第一次接觸到二十世紀的物理學,是圖書館看到Jeans的《神秘的宇宙》中譯本。書中,Jeans把1905年的狹義相對論、1915年的廣義相對論和1925年的量子力學用通俗的語言描述,楊振寧由此對物理產生了濃厚的興趣。12歲時,他立志要拿諾貝爾獎。

16歲,高二的楊振寧以同等學力考取了西南聯合大學。

文章未完,點擊下一頁繼續