小編,今在網上看到一個關于老房子屋頂結構的疑問帖,那些不起眼的「洞」里藏著先民的智慧,網友們的科普回復更是干貨滿滿,忍不住想分享給大家一起漲知識。

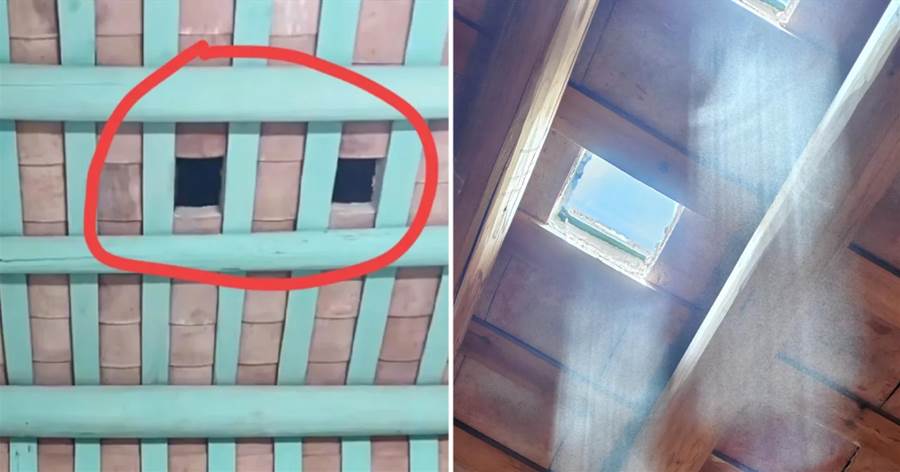

推文網友被老房子屋頂上的特殊構造所吸引,提出疑問:「為什麼房屋內頂部上面留兩個洞?這個洞做什麼用的?」 并誠懇求助:「麻煩有了解的朋友科普一下。」 帖子迅速引來眾多了解傳統建筑網友的解答,信息豐富且指向一致:

網友指出不同地區的叫法:「我們客家人叫‘光窗’」、「我們叫明瓦」。網友強調其歷史背景:「七十年代之前建的瓦房都有‘光窗’」,說明這是特定歷史時期(傳統瓦房時代)的常見設計。

網友一致確認其核心功能是「采光」(「作用是采光」、「用于通風和采光用」)。具體實現方式:「是鋪設用玻璃料質做成的瓦片」(較富裕家庭),或「高留一個洞」(經濟條件有限時,僅開洞,需另配蓋子防雨)。

有網友補充其報時作用:「古時候沒時鐘。安這個天窗天亮會知道。不然房間里黑黑暗暗。不知道是什麼時間。」 體現了古人對自然光的依賴與智慧。「有錢人家用玻璃,窮的高留一個洞...開洞的,下雨時還要撐一個蓋子蓋住」,并提及方言稱謂:「我老家本地土話叫:撐瓦亮」。這些看似簡單的屋頂小洞,為何承載著如此豐富的功能與文化記憶?

看完網友們的科普,我這心里頭暖洋洋的,特別像聽爺爺輩講老房子的故事。推文網友的疑問,一下子勾起了大家對舊時光的集體回憶。

網友一句「客家人叫光窗」、「我們叫明瓦」,瞬間讓人感受到地域文化的魅力,就像聽不同地方的老鄉聊家常。那句「有錢人家用玻璃,窮的留洞加蓋子」,生動描繪了先輩們因地制宜的智慧和生活的不易,透著股樸實的煙火氣。最觸動我的是關于「天然鬧鐘」的解釋——在沒有鐘表的年代,屋頂透下的一縷晨光就是喚醒全家的信號,這份與自然共呼吸的樸素智慧,比冰冷的電子鐘更有溫度。這些老物件,真是刻著歲月的密碼啊。

這場關于老房屋頂「雙洞」的討論,是一次生動的傳統建筑文化科普。網友口中的「光窗」或「明瓦」,實為中國傳統瓦房(尤指上世紀70年代前)為解決室內采光與通風問題而設計的特殊構造。其核心價值在于:1. 彌補了瓦房因結構限制導致的室內昏暗問題,通過透光材料(玻璃瓦)或直接開洞引入自然光線;2. 兼具輔助通風功能;3. 在計時工具匱乏的年代,其透入的晨光還充當了天然的「報曉鐘」。網友分享的不同稱謂(光窗、明瓦、撐瓦亮)及因地制宜的做法(玻璃瓦 vs 簡易洞口+防雨蓋),不僅展現了豐富的地域文化特色,也映射了歷史上不同階層的經濟生活差異。這些屋頂上的「眼睛」,是先民適應環境、利用自然資源的智慧結晶,是農耕文明生活圖景中不可或缺的一抹亮色,承載著獨特的歷史記憶與文化價值。