明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟。

蘇軾的這首《水調歌頭》,您還會背嗎?

當然,我還會,至今依然忘不了上學時代因為這首詞被叫到教室外面罰站時的尷尬,不過也正是因為這份經歷,讓我對這首詞記憶猶新。

當時,我一直覺得這首詞是蘇軾寫給自己夫人的,畢竟其中所包含的濃重感情,很讓人有此聯想,但是真正地了解了這首詞之后,發現根本不是這麼回事。

因為這首詞是蘇軾寫給弟弟蘇轍的,而蘇軾對蘇轍的感情,也真完美詮釋了什麼叫兄弟情深。

蘇軾一生寫給弟弟很多首詩詞,好似當時,只有他弟弟能讀懂他的詩一般。

他開心了會給弟弟寫詩,難過了會給弟弟寫詩,得意了會給弟弟寫詩,失意了更會給弟弟寫詩,總之一句話,但凡有些大事發生,蘇軾都要寫詩,而且是總想著給弟弟寫詩。

縱觀蘇軾的一生,并不是如他詩詞那般光鮮亮麗,反而充斥著各種不如意,尤其是他的詩還差點要了他的命。

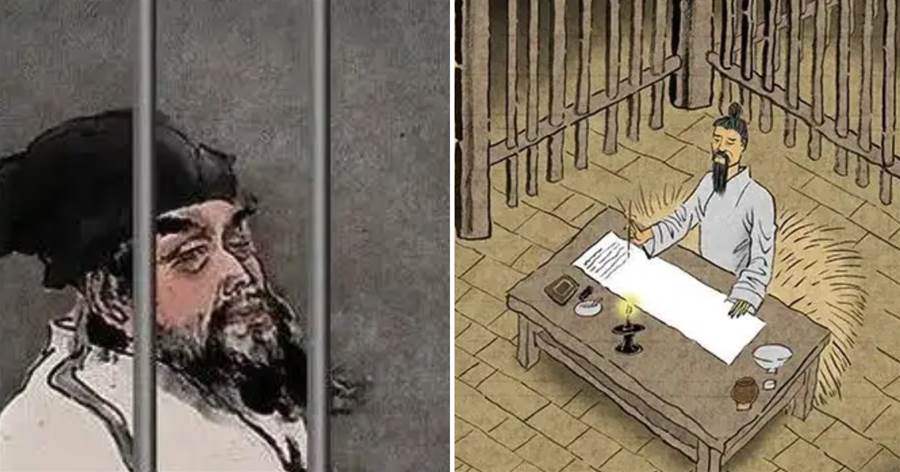

蘇軾因詩而入獄,也因詩而重生,這或許是一個頂級文人的宿命。

在大獄中,蘇軾飽受摧殘,看到友人送來魚,卻面色慘白,趕忙給弟弟寫下了一首絕命詩,為何蘇軾這麼怕魚呢,他寫下的絕命詩又是什麼,我們一起來看。

家庭環境會影響一個人的一生。

這句話幾乎可以被認定為是句真理,蘇軾也不例外,他的文學造詣,就是受了父親蘇洵的影響,包括他的弟弟蘇轍也是如此。

蘇門三學士這可不是鬧著玩的,更讓人嘆服的是,父子三人還都躋身進了唐宋八大家之列,不得不再次感嘆一下,蘇洵在育兒方面是真優秀,如果他穿越回來當個育兒講師,想必也會有一大群粉絲追隨。

公元1056年,蘇洵帶著蘇軾、蘇轍離家去了京城,因為這一年,蘇軾要進京參加科舉,蘇洵倒是想看看,他這個兒子腹中究竟有多深的墨水。

文章未完,點擊下一頁繼續