高適,字達夫,唐代杰出的邊塞詩人,與岑參一起并稱為「高岑」,他的一生就是一場華麗的逆襲。

早年間的他家境貧寒,20歲時仗劍出游長安,但卻一無所獲,失意而歸。

之后在粱宋一帶寓居,「混跡魚樵」、「狂歌草澤」,雖說心懷凌云壯志,但是卻只能身處社會的最底層艱難的謀生。

最值得炫耀的事情,就是公元744年,認識了前來梁宋漫游的李白和杜甫,與他們一起策馬挽弓、縱馬打獵,留下一段千古佳話——浪漫三人行。

之后他又回到家中關起房門,一邊埋頭苦讀,一邊等待出人頭地的機會。

公元747年,唐玄宗李隆基興高采烈地下詔,遍求天下士子,并承諾:「只要精通一藝,便可來長安備考!」

高適聽聞欣喜若狂,滿懷希望來到長安趕考,結果卻名落孫山。與他一同落榜的還有杜甫、元結等一大批優秀的詩人。

這一屆考試也成為科舉史上的一個笑話,因為所有應試的人無一上榜,而主考官李林甫卻上表玄宗聲稱「野無遺賢」。

意思是說,這次前來參考的人都不堪用,天下的賢能之士都已經在為國報效了,沒有一個遺漏的!

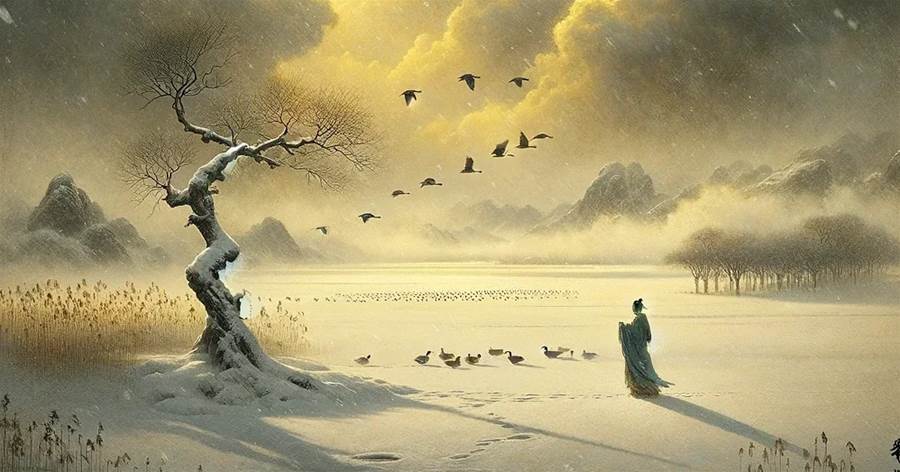

人生一再的挫折讓高適非常郁悶,也就在此時,他結識了同樣失意的琴師董庭蘭。

董庭蘭,開元年間有名的琴師,他的琴藝非常高超,他所彈奏的七弦琴無人能及,但是因為七弦琴非常古老,所以受眾相對也少。

再加上長安當時流行西域音樂,而他本人又不善開拓市場,所以,欣賞他琴藝的人也就越來越少。

為了謀求生路,董庭蘭不得已離開長安,臨別之際,兩個同樣落魄的中年男人,來到小酒館,一邊喝著小酒,一面聊著未來的打算。

望著這位相識不久,轉眼又要分離的朋友,高適的內心情懷激蕩,寫下了讓他聞名天下的詩作《別董大》二首,我們先來看其中的第二首。

六翮飄飖私自憐,一離京洛十馀年。

丈夫貧賤應未足,今日相逢無酒錢。

唐:高適《別董大》其二

董大:就是董庭蘭,他在家中兄弟排行老大,故稱董大。

六翮飄飖:四處奔波而無結果。六翮,鳥翅上的大羽毛,代指有志之士的非凡才智。

這首主要寫高適自己,自從上一次離開長安,到這一次的長安之行,已經過去整整十年的光陰,自己四處奔波至今仍一事無成,誰能心甘情愿這樣一直居于貧賤呢?

文章未完,點擊下一頁繼續